サラリーマン極道

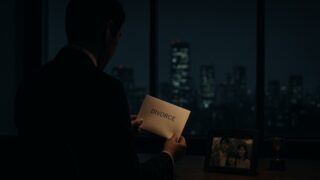

サラリーマン極道 #28 第2部 歪んだ栄光の代償 8章 社外スキャンダルとメディア炎上――「時代の空気」が変わった瞬間に孤立する理由――

序 “社内武勇伝”が一夜で“社会悪”へ転化する瞬間

JTCの密室で拍手喝采を浴びていた豪胆エピソードが、外の世界では即日「ハラスメント」「差別発言」の見出しになる――。温度差を測る温度計は存在しない。あるのは“時代の空気”という無...

サラリーマン極道

サラリーマン極道  サラリーマン極道

サラリーマン極道  サラリーマン極道

サラリーマン極道  サラリーマン極道

サラリーマン極道  サラリーマン極道

サラリーマン極道  サラリーマン極道

サラリーマン極道  サラリーマン極道

サラリーマン極道  サラリーマン極道

サラリーマン極道  サラリーマン極道

サラリーマン極道  サラリーマン極道

サラリーマン極道